アマチュア無線コーナー

|

中学2年で電話級の免許を取り、高校1年で自作の真空管式の

送受信機で、50MHzで開局してからかなりの年月が経ちました。 最近、学生の頃、高価でとても買えなかった憧れの無線機を インターネットのオークションで手に入れました。 少しずつオーバーホールしていこうと思っています。 |

|

憧れの無線機、トリオのTS−511ラインです。

多分、使うことの無い外部VFO付き。(^_^;)

|

本体のアップ。

アナログのSメーターが、 郷愁を誘います。(笑) |

|

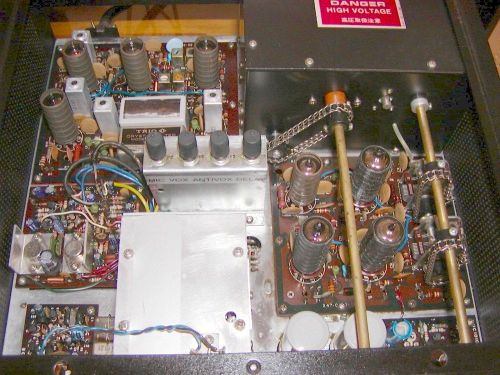

TS−511の内部です。

真空管10本とトランジスターのハイブリッド構成です。 真空管は、すべて新品もしくは、新品に近い?ものに 交換しました。 入手困難なS2001と12GN7もオークションで手に 入れました。 S2001の代わりに6146Bだと比較的簡単に手に 入るようです。 あとトランジスタ回路の電解コンも容量が抜けて いそうなのですべて新品に交換しました。 しかし年代物の無線機のオーバーホールは 金がかかります。(笑) |

|

電源の内部です。一応、完動品として手に入れたのですが、

さすがに、製造から30年も経っているので、電解コンは、 すべて液もれしてました。(^_^;) 縦型のブロックコンデンサーは非常に高価なので、 写真のようにユニバーサル基板にチューブラーの 電解コンを使って組み上げました。 また、オイルコンもやばいのでフィルムコンに 交換しています。 また、2個直列にして、耐圧をかせいでいる高圧整流用 ダイオードSE-05a(スピーカーに隠れて見えない)も、 高耐圧のもの1個に交換しました。 |

|

2020年5月追記

この電源はとにかく重いので、電源トランスを 一回り小さい物に交換しました。 ついでに、整流回路等も一新しました。 また、6BM8を使った150Vの定電圧回路も ツェナーとトランジスターで半導体化しています。 邪道?(笑) |

|

真空管式無線機第2弾、TS−801です。

懲りずにオークションでまた買ってしまいました。 発売当時、モービル対応の入門機ということで 511と比べると、デザイン的に見劣りします。 ダイヤルやメーターも少し安っぽいかな。 モービル対応ということで、DC-DCコンバーター やノイズブランカーを搭載しています。 |

|

TS−801の内部です。

真空管10本とIC、トランジスターのハイブリッド 構成です。 ファイナルはS2001シングルの出力10W。 低圧220V分を下駄上げして600Vにして やることで出力40Wになるようです。 高圧のブロックコンデンサーが寿命だったのか、 しばらく使っているうちに煙が出ました。(^^;) チューブラータイプに交換しました。 あと、トランジスタ回路用の電源として、150V から抵抗、ツェナーで13Vを作るという非常に 危険?なことをしてるので、絶対使うことのない DC-DC回路を撤去、その巻線から、ダイオード、 三端子レギュレーターで作るという違法な(笑) ことをしています。 |

|

真空管式無線機第3弾、JR−310です。

またまたオークションで買ってしまいました。^^; これとペアの送信機TX−310との310ラインは HFから50MHzまで、オールモードで出れると いうことが、当時、画期的でした。 |

|

JR−310の内部です。

真空管、ケミコン類はなんとか使えそうなので交換 していません。 RF TUNE用のゴムベルトが切れていたので、 水道用の内径55mmのオーリングと呼ばれている ゴムパッキンをホームセンターで買ってきて交換。 また、455KHzのメカフィルもばらして、内部の ボロボロになったスポンジを交換。 スポンジは、サッシ用のニトムズすきまテープ (長持ちタイプ^^;)を使いました。 フィルターのキレや損失が、若干良くなったような? 以上は、JN1NGC、JA5DIM、各OMの ホームページを参考にさせていただきました。 |

|

真空管式無線機第4弾、FT−101です。

あまりにも有名な八重洲のFT−101(初期タイプ)です。 これも学生の頃欲しくても買えなかった憧れのリグです。 真空管式といっても真空管はドライブとファイナルのみで あとはすべて、半導体化されています。 写真は、10W機のSタイプですが100Wに改造されて ました。おかげで、オークションで安く買えました。(笑) ダイアルのアップ方向が、トリオと違って半時計周りです。 |

|

FT−101の内部です。

真空管、ケミコン類は交換していませんが、問題なさそうです。 ファイナルの6JS6は中古でも入手難になってきているので ボケたら終りです。(涙) 主要な回路はブロックごとにモジュール化されたプラグイン 基板となっていて、メンテナンスを容易にしています。 しかし、シャーシー裏側は、かなり高密度で、「FT101メンテ ナンスガイド」で、無条件交換要になっているマイカコン等の 交換は、結構苦労しました。 マイカコンは、高価な上に入手難なので、3KV耐圧の セラミックに交換しています。 どなたかのホームページにも書いてありましたが、この当時の 八重洲のリグは、音質が硬めなんでしょうか? このFT−101も内蔵スピーカーが小さいことと相まって 長時間聞いていると疲れます。^^; また、車載時を考慮してか、ダイヤルもかなり固めです。 |

|

真空管式無線機第5弾、TS−510です。

またまた、オークションで買ってしまいました。 これで最後にします。(笑) TS−511の前身ということで、スイッチやツマミの 位置、構成は全く同じですが、全体のデザインは、 地味で511の洗練された美しさには劣ります。 |

|

TS−510の内部です。

この510は信号ラインは、すべて真空管で構成されており、 半導体は、VFOとその他ごく一部です。 真空管は、交換してませんが、ほぼ使えるようです。 トリマーは、劣化してるものを一部交換しました。 ダイアルギアは、油でギトギトだったので、ばらして、 マジックリンで、きれいにして再組み立てしましたが、 何となくバックラッシュが残ってしまいました。^^; 送受切替リレーは、ピンの位置が同じオムロンのMY−2、 MY−4に交換しました。 |

|

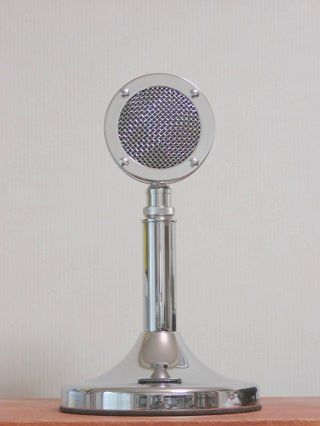

無線機番外編。(笑)

有名なアスタティクのマイク、シルバーイーグルです。 これも、オークションで手に入れました。 写真のように、指が疲れる?スタンバイスイッチを撤去。 スタンドも高すぎるので半分にカットしました。 また、マイクアンプもFET1石のソースフォロワーに 変更、ゲート抵抗も10MΩと高インピーダンスに しています。 |

|

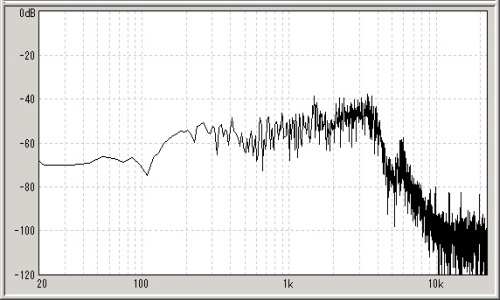

改造したシルバーイーグルの周波数特性です。

FMチューナーの離調ノイズとFFTソフトによる簡易測定。 オリジナルでは、ハイ上がりでしたが、高インピーダンスで 受けてやることで、比較的平坦な特性になっています。 6KHzあたりのピークが少し気になりますが・・・。 シルバーイーグルがラグチュー向きに変わって しまった。(笑) |

[ トップページへ ]